「女性像の変遷は止まったのか?」という違和感から見えた、二つの時代の思想

先日、U-NEXTでドキュメンタリー『ココ・シャネル 時代と闘った女』を視聴しました。 その中で描かれていたのは、シャネルがいかにして男性中心の時代に風穴を開け、女性たちに自由と自立の概念をもたらしてきたかという、まさにCHANELというブランドの原点でした。 それを見て改めて、CHANELは、20世紀の女性たちに自由を与え、新しい生き方を示し続けてきたブランドであることを再確認しました。

その流れから自然と、「CHANELのショーを通して、女性像の変遷を辿る記事を書いてみたい」と思うようになりました。

ドキュメンタリーでも語られていたように、CHANELは常に女性たちの生き方に寄り添い、時に先導してきた存在だからです。 ところが、そのテーマに向き合いはじめて、私はある違和感にぶつかりました。

ココ・シャネルの時代までは、たしかに女性像が変わっていく流れが見えます。社会も服も動いていました。

でも、カール・ラガーフェルドの時代になると、どうでしょうか。

「これは変遷なのか?」と、ふと立ち止まってしまったのです。

そこで私は、むしろ「変遷が起きていないように見える時代」にこそ、別の意味があるのではないかと考えるようになりました──それは、「変遷」を素材として再構築するという、新しいアプローチです。

本稿では、ココ・シャネルが築いた「変わる女性像」と、カール・ラガーフェルドが演出した「変わらないように見える女性像」の対比から、CHANELというメゾンに流れる思想を辿ってみたいと思います。

1. 「CHANELは女性像を変えた」──ココ・シャネルの革命

ココ・シャネルがファッションに持ち込んだものは、単なるスタイルではありませんでした。

彼女の服は、女性の身体に自由を与え、社会的な役割からの解放を象徴するものと言われています。

・コルセットの否定:女性を締め付けるものからの解放

・ジャージー素材の導入:動きやすさ=主体性を持った身体

・リトル・ブラック・ドレス:喪服の黒を、洗練の象徴へ

・マリンパンツやパンタロン:男性的要素を女性の自由へ転化

リトル・ブラック・ドレス。当時喪服の象徴だった「黒」を、モダンで洗練された日常着へと昇華させたものでした。

Source:https://www.vogue.co.jp/fashion/trends/2018-10-31/black-dress/cnihub

1930年代、ココ・シャネルはリゾート地での着用を想定したマリンパンツや、海兵の制服だったセーラースーツをジャージ素材のファッションアイテム「バルクシャツ」(マリンシャツ)として作り変え、それらは「活動する女性」の新たなアイコンとなりました。

Source:https://www.chanel.com/jp/about-chanel/gabrielle-chanel/

これらのデザインの背景には、第一次世界大戦後の女性の社会進出と、「自立」という新たな価値観の台頭がありました。ココ・シャネルは、社会的な制約を超えて自由に、知的に、美しく生きようとする新しい女性像を、服を通じて体現し、時代の転換点に立つ女性たちの生き方そのものをアップデートしていたのです。

2. 「変わることを止めた?」──カール・ラガーフェルドへの違和感

1983年、カール・ラガーフェルドはCHANELのアーティスティック・ディレクターに就任しました。

彼が最初に直面したのは、過去の神話となったCHANELをどう蘇らせるか、という課題です。

彼が選んだ手法は、革新ではなく「引用と再構築」でした。

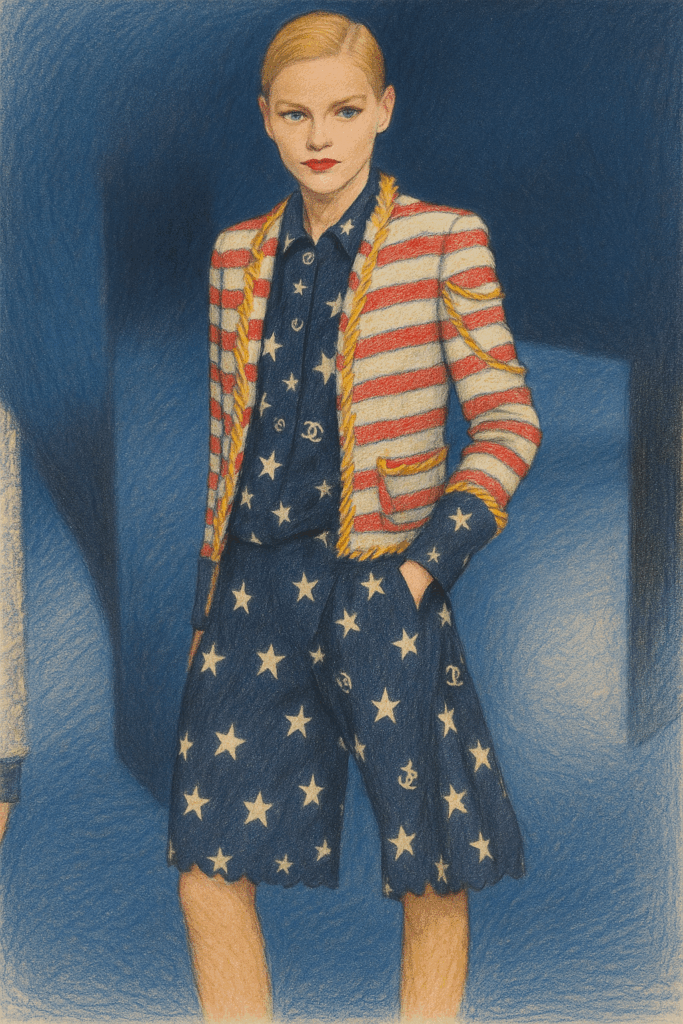

・ツイードのミニドレスやショートパンツ:ココの象徴を大胆に若返らせる

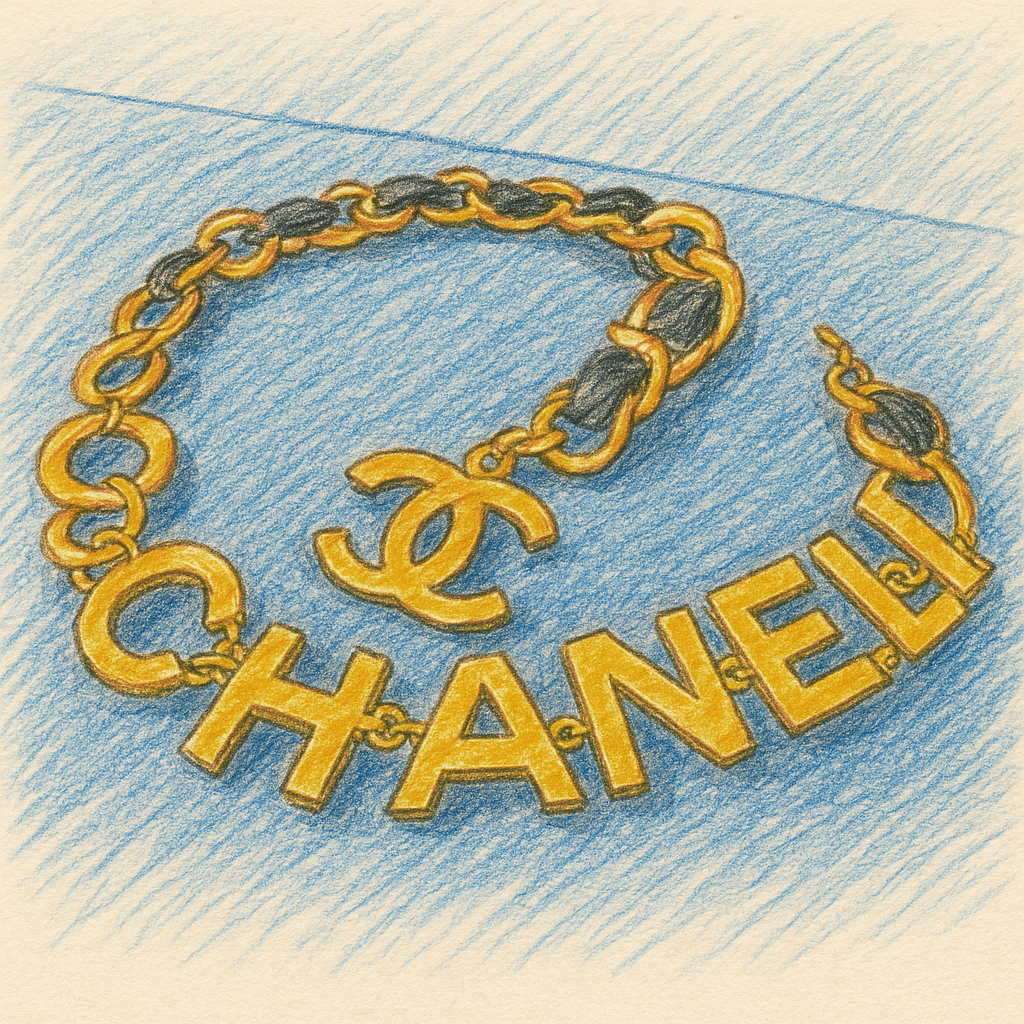

・ロゴを強調したベルトやアクセサリー:ブランドの記号性を遊びに転化

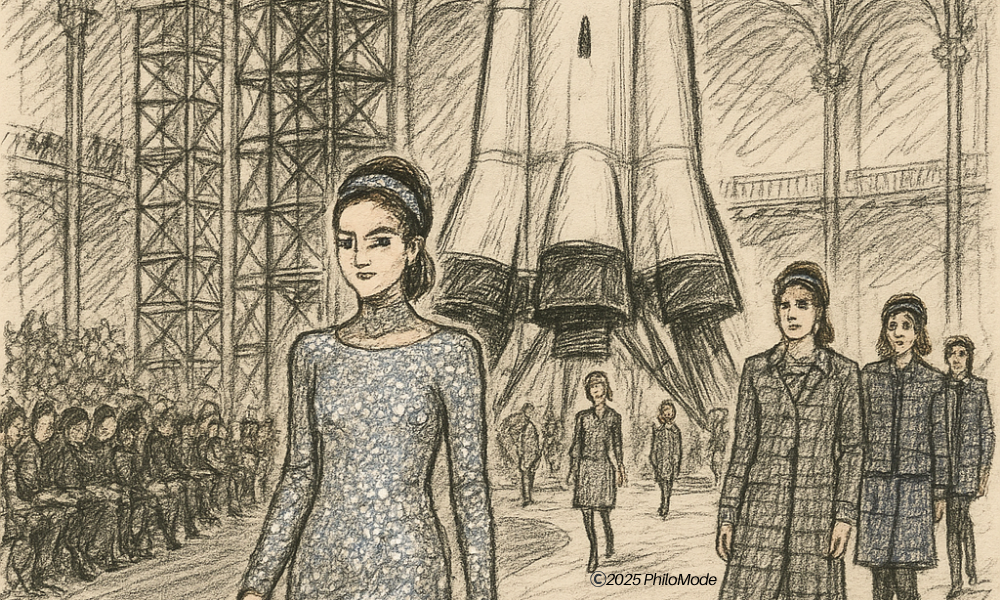

・ショーの舞台演出:宇宙船、スーパーマーケット、ロケット発射台など

これらは、女性像の変遷ではなく、演出された多様性とアイコンの遊戯化でした。

ラガーフェルドは、シャネル伝統のツイード素材を使用しつつ、ミニ丈やショートパンツにアレンジ。若いモデルに着せ、ストリート感を意識したスタイリングで「年齢や階級に縛られない」モダンな女性像を提示。

該当コレクション:

2008年春夏や2010年春夏 プレタポルテなど複数で展開。

ラガーフェルドがCHANELというブランド全体に与えた印象と同じく、ロゴに加えたアレンジにもたっぷりと遊び心が込められていました。大きな「CHANEL」「CC」ロゴのベルトやネックレスを多用。ハイファッションであるはずのブランドのロゴを、あえて“見せつける”ように配置し、ブランド消費の記号性をウィットとして用いる手法はポストモダン的とも言えます。彼はいつも、シャネルのロゴに新たな息吹を吹き込む、華やかでユニークな表現を追求していたのです。

該当コレクション:

1993年春夏 プレタポルテ、および2000年代以降のアクセサリーラインに顕著。

スーパーマーケット、ロケット発射台などCHANELのショーは単なるファッションの披露の場ではなく、ブランドが女性に届けたい世界観の演出していました。消費社会・自然環境・未来的視点などをメタファーとして読み解ける内容が多く、女性像の背景にある「時代」を問う舞台装置として機能していました。

該当コレクションと演出:

宇宙船:2017-18年 秋冬プレタポルテ(グラン・パレにロケット)

スーパーマーケット:2014年 秋冬プレタポルテ(会場をChanelスーパーマーケットに)

「ツイード」「ロゴ」「リトル・ブラック・ドレス」など、CHANELのアイコンをあえて崇高なままに扱わず、日常やユーモア、批評性を帯びた文脈に落とし込む。この“遊び”こそが、ラガーフェルドらしいアプローチだったとも言えるでしょう。

女性は変わる存在ではなく、変わることを祝福される存在になったのです。

この「変わることを祝福される存在」という表現には、現代における女性の生き方そのものを肯定する意志が込められていると感じます。

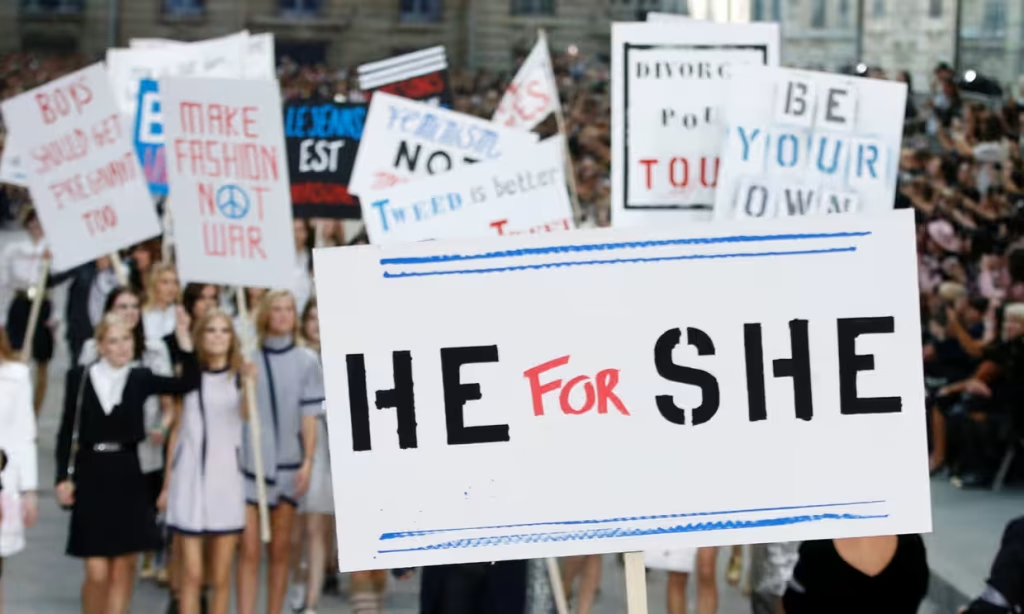

例えば、2015年春夏プレタポルテ・コレクションでは、モデルたちがプラカードを掲げて歩く「女性の権利デモ」が演出されました。スリーピーススーツ、長い男性的なコートなどで女性たちが自由に声を上げる存在であることが象徴的でした。

2015 年春夏 プレタポルテ コレクション

Source:https://www.theguardian.com/fashion/2014/sep/30/karl-lagerfeld-chanel-show-paris-fashion-week

前出の、2017-18年秋冬プレタポルテ・コレクションでは、グラン・パレに巨大なロケットを設置し、未来的なスパンコールドレスと伝統的なツイードが融合。これにより、CHANELのクラシックな女性像と未来を切り開く女性像の両方を肯定的に描いています。

2004年秋冬プレタポルテ・コレクションでは、メンズライクなカッティングやハット、ネクタイ風アクセサリーを取り入れ、マスキュリンとフェミニンの融合をテーマとすることで、ジェンダーを越えた女性像を打ち出していました。

2004年秋冬コレクション

Source https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2004-ready-to-wear/chanel

これらのコレクションはいずれも、女性像そのものを変えるというよりも、変化することそのものを美しく演出し、肯定する。まさに「変わることを祝福される存在」というコンセプトだったのかもしれません。

3. 女性像の変遷が哲学の対象になるということ

2章で述べたように、カール・ラガーフェルドは、CHANELというブランドが持つアイコンを単に継承するのではなく、それらを引用し、解釈し直し、時に誇張することで現代の文脈に再構築しました。

この再構築の過程には、ファッションが単なるトレンドの連続ではなく、「女性とは何か」「女性らしさとはどのように形成され、表現されるのか」という問いへの応答が込められていたように思います。

たとえば、

・マスキュリン×フェミニンのミックス(2004年秋冬)では、性別役割の境界を曖昧にし、

・スニーカー×ツイードの組み合わせ(2014年春夏)では、階級意識の解体が示唆され、

・ロゴの過剰な表現(1980年代以降)では、消費社会への皮肉が表れています。

これらの表現は、ただの服ではなく記号だったのではないでしょうか。つまり、同じモチーフが別の意味や視点を帯びて繰り返し現れ、文脈に応じて語り直されるような動きです。変遷とは、ただ流れていくものではなく、「どう意味づけられるか」という問題になったのです。

ショーのキャットウォークに登場した65人のモデル全員がスニーカーを履いています。ラガーフェルドはツイードにスニーカーを合わせ、格式あるドレスコードを大胆に崩しました。これは、若い世代の「もっと自由に、リラックスしたおしゃれを楽しみたい」という感覚を捉え、階級意識や古い価値観への挑戦とも言えるスタイリングでした。

2014年春夏オートクチュール

Source:https://www.theguardian.com/fashion/2014/jan/21/chanel-couture-trainers-cara-delevingne-karl-lagerfeld

4. 変わる女性、変わらないアイコン──CHANELに流れる二つの思想

ココ・シャネルとカール・ラガーフェルド。

彼らはまったく異なる時代に、まったく異なる方法でCHANELの女性像を描いてきました。

ココが描いたのは、時代を変える女性でした。

カールが描いたのは、時代に問いを投げかける象徴でした。

どちらも、ただの服飾では終わらない哲学的営みであり、CHANELという名の思想表現だったように思います。

結びに代えて

女性像の変遷を追ったところ、変わらなさの中に潜む再構築の美学に出会いました。

変わり続けることで自由を得たココと、変わらない象徴として遊んだカール。対照的なアプローチの中に、「女性であることとは何か」を問い続けるCHANELの本質があると感じています。

PhiloModeとして、これからもこの「問いのデザイン」を紐解いていきたいと思います。